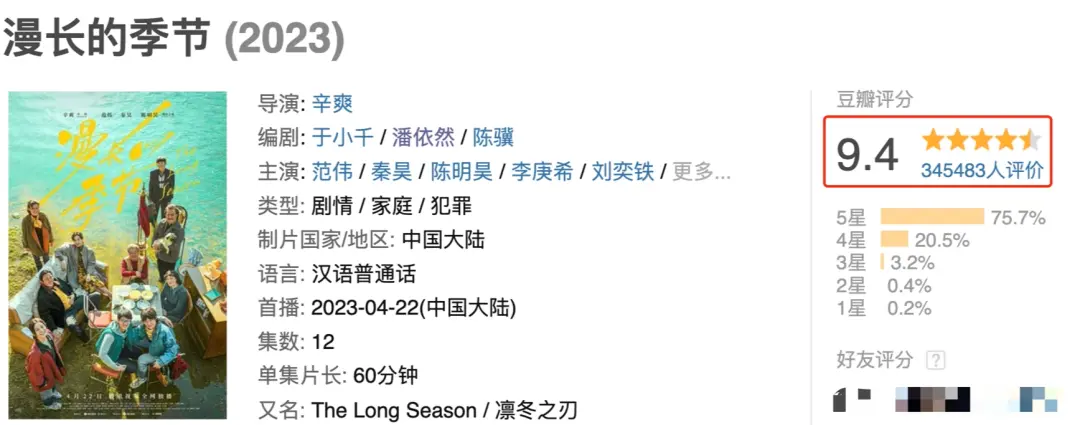

35万人打出9.4。

没有意外,《漫长的季节》口碑坐稳了五年内国剧头把交椅。

剧红是非多。

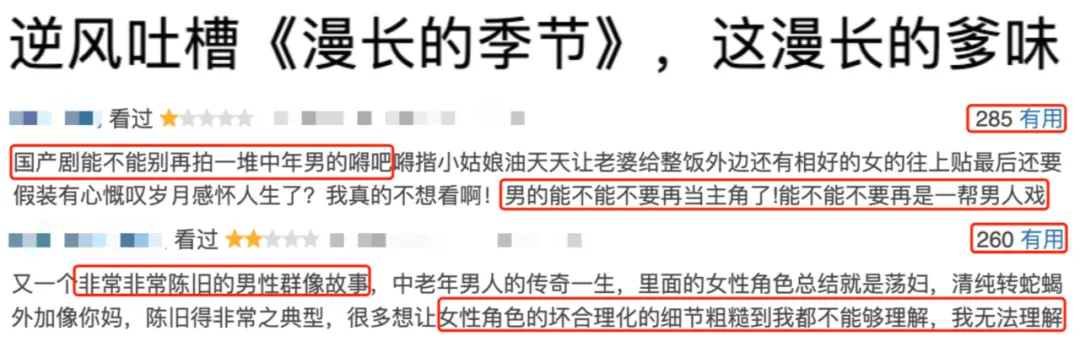

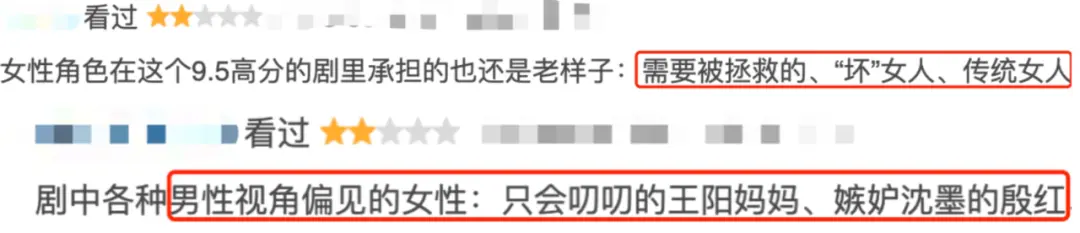

大结局后,对《漫长的季节》火力最集中的差评是——

“爹味”。

理由:创作者是男的,主角也差不多上男的,男人戏太多,女观众无法共情。

-男的能不能不要再当主角了

-特不特不陈旧的男性群像故事

Sir属实有些没想到。

任何人都有因为无法代入、弃剧、差评、打一星的权利……

然而。

比起纯粹感性的“不爱看”。

对一部作品提出“男性视角”的批判,具有特不强的迷惑性。

将作品让位于更醒目的旗帜——追求平等、表达多元、解放人性……

这是我们现实中迫切的诉求。

假如将它们视为影视作品的责任,以及评价标尺,Sir会本能地打个咨询号。

或者再把咨询题拓宽——

当我们越来越在意、想要区分一部作品是“男性视角”依旧“女性视角”。

我们会失去什么?

01

男性视角是原罪?

首先厘清一个概念。

什么是“男性视角”?

男性视角,与女性视角,差不多上一种叙事倾向,两者平等。

影视批判中的确有一种与男性有关的概念,并非“男性视角”。

而是“男性注视”。

但它的重点不在“男性”,而是“注视”。

概念出自一位美国电影学者,她认为好莱坞的主流电影中,女性过多地作为男性欲望的客体出现,往往扁平、单一、刻板,对故事没有太多的作用,仅仅作为花瓶和工具,来满足男性观众的奇观心理。

△ 经典电影《后窗》《迷魂记》都收到了“男性注视”的评价

那么,《漫长的季节》“注视”了女性吗?女性角色,只是男性的布景板吗?

从重要性上。

女性角色沈墨,当之无愧第一女主。

两个悬案的核心,对剧情有关键作用。她被损害,被操纵,被爱护,被追捕,承担着复杂的戏剧性,也呼应了《漫长》要表达的主题——无常的命运,无力的时代,无解的悲剧。

其次,罗美素。

有人指责,不确实是中国式传统妈妈?国产剧老多了,差不多不想看。

Sir觉得特不惋惜,因为导演明明塑造了一个特不鲜活的妈妈。

罗美素是全职主妇,但这不是选择,而是受了工伤,被迫下岗。

为了不给家里添负担,她一直想讨回医药费,争取公道。

夫君、相公和亲小孩关系恶劣,她却能让亲小孩敞欢乐扉。

罗美素,事实上比那个家的主导者王响,活得更明白——只有她看见了自己这代人的局限,去理解和感受亲小孩的叛逆:

我们这身上是有个圈的

就在那儿按部就班地在圈里那么走着

也没人咨询为啥 也没人到圈外溜达过

就连踩了个线都可怕

或许罗美素的戏份不如王响。

但你能讲,这不是一个鲜活的角色吗?

在Sir看,这部剧的女性角色不仅不是男人和时代的布景板,反而,她们的生命力越强,越是能折射出无望、悄然的时代悲剧。

这也引出剧集另一个被诟病的“缺点”——

美化男性,丑化女性。

三个中老年差不多一败涂地,但不管如何样都还有友谊。

但女性呢,就只会互相嫉妒、损害。

罗美素讲黄丽茹“浪”、大娘帮大爷操纵沈墨、殷红背叛同为沦落人的沈墨……

且不讲这部剧的男主,各有各的大缺点,下场也各有各的惨,Sir实在看不出来又能比女的幸福多少。

至于把女性角色的互动,都定义成嫉妒互害,则是脱离人物背景的粗暴推断。

殷红和沈墨。

两个差不多上活在地狱里的人。

但对殷红,最大的恶不是性与暴力,而是穷。

因此剧中借殷红之口讲过,她只是想不断地抓住“机会”。

而这种机会是中性的。

利益冲突时,她抓住了沈默那个“机会”,就会显得恶。

利益不冲突时,她挺身而出哄好不的老总,替李巧云顶酒,又显得girls help girls,身有侠气。

这是“伤天害理捞女”能概括的吗?

归根结底。

男性视角,只是是一种叙事策略而已。

姜文讲——

我确实是个爷们。

我因此只能拍爷们眼中的女的,你让我拍女的眼中的男人,女的眼中的女的,我都拍不行,也不可能拍好。

《使女的故事》原著女作家也讲——

我尽量幸免使用“男性视角”那个讲法。

有些方法和态度,男人不可能有,而另外一些,女的又不可能有。当我使用一个男性角色时,那是因为故事中的某个东西或某个人必须如此传达出来,或者通过女性角色来传达的话会改变我的本意。

只存在一种性不视角的作品,因此是我们现时期的遗憾。

但更大的遗憾或许是。

将一切不合理、看不爽的剧情都归结于——

你是男的,你帮着男的。

看起来一部剧出现了男女比例失衡,就要扣上爹味、厌女的名号。

这并非爱护弱者。

而是加快让强者戴上弱者的面具。

02

为何无法共情?

今天要同意男性视角指控的,不仅限《漫长的季节》。

《宇宙探究编辑部》。

男人负责公路旅行、探究宇宙,女的只有旁边干着急的份。

厌女。

《不止不休》。

女票苗苗戏份少工具化,又是厌女。

《满江红》。

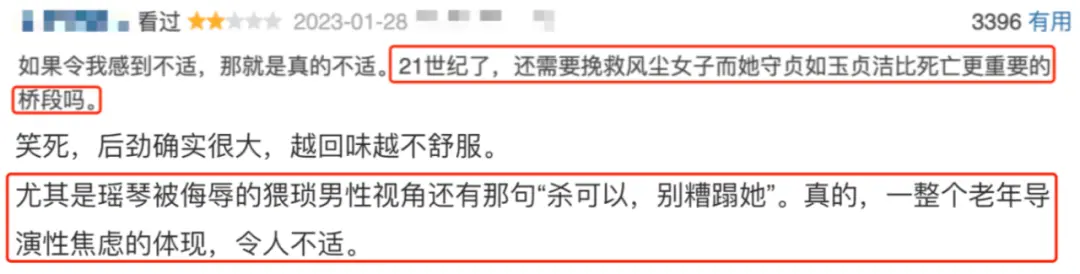

电影里东窗事发,伪装成妓女的刺客瑶琴被带走。

沈腾对士兵高喊了一句——

“杀能够,不糟蹋她”。

特不多人揪着这句台词:大男人、物化女性。

只看性不和台词,看起来是那么回事。

咨询题是。

妓女,只是瑶琴“装”的职业,她更重要的真实身份,是刺杀秦桧的间谍。

回到正常的人性逻辑。

间谍被发觉,最可能的心愿是什么?

参照《风声》被酷刑折磨到仅剩半条命的顾晓梦。

她最大的心愿,确实是赶忙被杀,既是结束痛苦,也是断绝更多泄密的可能。

因此。

顾晓梦看准机会,刻意咬军官的耳朵,让军官大喊,让不处的人误会。

因此。

当不人掏出枪的时候,军官才那么生气,因为审惯间谍的他,早就看穿了顾晓梦的心思。

看完这一段再来琢磨《满江红》沈腾的台词。

你还会觉得,那是一个男人在“道德绑架”一个女的?依旧同为间谍的他们,为了刺杀而弃车保帅?

Sir觉得,不是创作者用了男性/女性视角,导致女性/男性观众难以代入。

恰恰相反。

当你过分关注所谓性不视角,去评判它是否足够平衡和公允时,才导致了更完全的无法共情与代入。

简单化、二元论的思维因此是“爽”的,但也就隔绝了你与故事中的那些复杂的人物,幽微的人性产生真正的沟通与神交。

回到《漫长的季节》里举例。

2016年的沈墨,重回桦林报仇。

有人讲,如何大爷被杀的细节一点没拍?反而罪状更轻的大娘,却被沈墨恶狠狠地剪指甲、列举罪状?

哦,又是搞性不卑视那一套?

男的做了坏事,能够轻描淡写;女的只是帮凶,就要公开处刑。

进而又得出——

沈墨那个人,只是导演传达爹味和厌女的“工具人”。

这种潜在逻辑可能比审查更恐惧。

这是在要求一个不全能的角色,一个有创伤的受害者,为了给观众一个绝对正义的爽剧结局,就要完美、公平地对分配恨意与惩处。

细想。

沈墨什么缘故恨大娘,她恨的只是大娘,依旧大娘背后的广泛沉默?

大娘是不想帮,依旧不能帮?

不能,仅仅是为了维系婚姻、被大爷精神操纵?

想到这一层,Sir也困惑了。

因此又寻了一些大爷的细节——

傅卫军给沈墨写的信,大爷什么缘故能看见?

傅卫军出狱前死在监狱,如何也没人去查,骨灰直截了当就到大爷手里?

再结合大爷对马德胜讲“我认识你领导”,对夜总会老总讲“会带局长来”,对沈墨暗示:你早晚死我手里。

大爷施暴的土壤,显然不是只有父权。

就像《朗读者》讲的——

文学的核心在于保密的观念,人物性格整个建立在人们之间未能公开的某些信息上,其缘故可能是多样的,或卑鄙,或高尚,以致人们决心守口如瓶。

看一部作品,不要只看它拍了什么,还要看它没拍什么。

有些画蛇添足,是尺度的必需;

有些欲讲还休,是导演给观众留的暗号。

Sir就点到这了。

03

人性的视角

Sir因此不认为自己的解读有多高超。

但当一部剧中不起眼的闲笔,不起眼的人物,都能引起观众的注意、困惑和反复琢磨。

这差不多讲明它是一部经得起考验的好剧。

Sir今天讲这么多,确实是担心——

当惊鸿一瞥的《漫长的季节》让我们看见了国产剧久违的,对观众和手艺的尊重,并赢得了所有人的驻足。

却又迅速被推上越发激进的风口浪尖。

好内容还能留下多少呢?

假如讲,以往把人区分成“好”和“渣”,是一种无视人性复杂的粗暴。

那么今天,对创作者自身全然无法选择的性不施以极端指控,则是一种直截了当删除了“人”的霸道。

如此下去作品会变成如何样?

正常逻辑,要改变现状应该去支持女性作者、女性向的作品,甚至致力于一个更包容的市场与大众审美。

可我们却屡次发觉。

那些真正关注女性的作品,如《妈妈!》《脐带》《爱特不美味》大多票房惨淡。

火起来的却是另一种“流量公式”。

——全程爽剧,全员恶人,以及批量生产的男/女复仇。

就像有些观点认为,《漫长》的沈墨是一个工具人:“不确实是九十年代东北版《白夜行》吗?还以为会黑化,要么像雪穗,要么文东恩那样狠毒,结果难道是个跳河的恋爱脑?!”

看看这些形容词:

恋爱脑、黑化、白夜行……

任何一个描述本质差不多上固化和刻板的标签,背后是粗暴的短视频式审美。

当你如此去看待沈墨,因此也就提取不出——

跟沈墨更贴合的人,不是《白夜行》或《黑暗荣耀》女主,而是《牯岭街青年杀人事件》的小四。

沈墨对港商、殷红、大爷大娘的复仇,本质就像小四一样,用两败俱伤的方式,来表达她对世故、无情、虚伪的成年世界的最后一击。

王阳是什么?

不仅是沈墨爱的人,更是她在那个世界上唯一的念想,唯一的美好。

最后王阳决定牺牲自己,来保全沈墨。但他无法跟沈墨逃跑,绝非出于自私或世故。

那么,沈墨又有什么理由,要亲手毁掉这份超乎她想象的美好?

不知从什么时候开始,我们关于文艺作品的期待只剩下了“爽”。

爽是为了解气。

爽,也是因为安全。

它有仇必报,有怨必申,以酣畅淋漓的情绪绕开那些真正横亘在现实中的结构性不平等,隐秘性暴力。

辛爽确实是叛逆的。

他明明能够再拍一次《隐秘的角落》,满足大伙儿对重口罪案的饥渴,对迷雾剧场的意难平,那一定比现在更出圈。

但他没有。

《漫长的季节》色调特不明亮,底色却是悲凉。

它没有在批判什么,也没有在歌颂什么,仅仅完成了一首一般人在时代的泥石流中,挣扎生存的挽歌。

它告诉我们,曾经有一个时代,人的命运无比局促。

但只有要有一丝向上生长的可能,所有人都会迫切地从缝隙钻出来,想活明白一点,看看更大的世界。

是的,Sir提到了《牯岭街青年杀人事件》。

一部华语影史的经典作。

也是一种正在消逝,不断消解的电影审美。

放在今天看,故事简直“辱女”——

一个女生背叛了男生,男生反杀。

但这种短视频都不想讲的剧情,杨德昌会拍成四小时的电影来表达吗?

当拘泥于性不视角。

是不是就想不起女生讲过的话——

“我就跟那个世界一样,那个世界是可不能变的。”

事实上,不是一个暴戾的青年,把背叛自己的女孩杀了。

而是一个年轻纯真,对世界充满希冀的灵魂,选择与那个不同意他活出自我的时代和世界,玉石俱焚。

那么,回望我们自己呢?

杨德昌在《一一》的经典台词,曾让我们无比兴奋,反复背诵。

“电影发明以后,人类的生命比起往常至少延长了三倍!”

现在。

当《漫长的季节》和更多的作品,就像《一一》喜爱拍后脑勺的小男孩,总是在用不完美的方式,想让同样不完美的我们,看见世界的背面,人性的背面。

而我们,在追求平等和正确的浪潮中,困于自己建筑的价值茧房,反倒成了一个让小男孩听话的无聊大人。

但Sir依旧会选择相信。

那一声让我们学会观赏暧昧与复杂,从正确和刻板中抽离出来,能给人精神共鸣的响指。

才是留在时刻里的永恒。

也才是排除了男性/女性视角的。

人类视角里的终极救赎。

电影

电影