《漫长的季节》。

差不多冲上9.5了。

被命案“骗”到里面去,结果我们看到的是什么?

一件红毛衣,跟一份下岗名单。

接着变成了胰岛素、尿袋和心脏支架。

在一场秋风扫落叶的时代变奏后,一群人的命运是如何纷纷飘零。

一个季节,吹遍了一生。

漫长的,是人无法改写,也无法逃离,看到最后一集,网友直呼太“刀”了。

苍凉吗?

事实上,无需等到龚彪、王响、马德胜们走向衰老,才感叹世事无常。

早在20多年前,就差不多有一部电影告诉我们,“此情可待成追忆,只是当时已惘然”。

同样的,“漫长”。

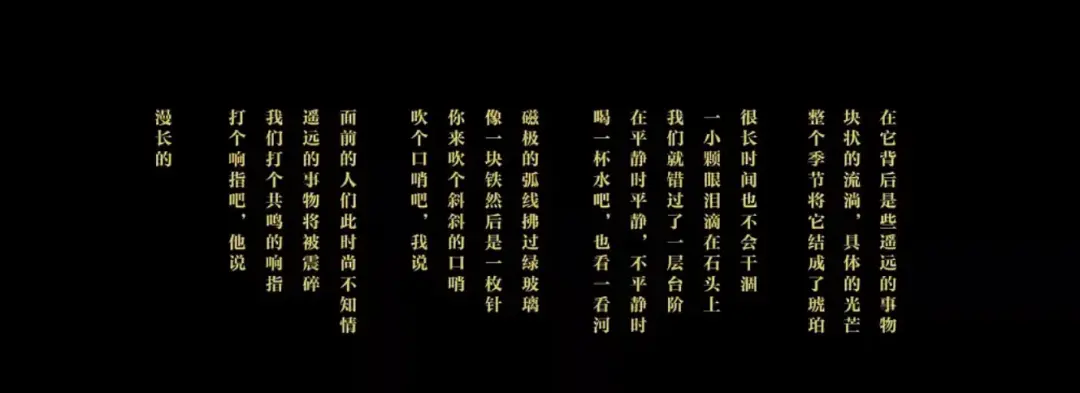

551分钟,像是从特不多特不多人的一生中穿过——

铁西区

01 集体

《漫长的季节》里有一个重要的情节——

《泰坦尼克号》上映。

那是1998年,这部好莱坞大片在中国掀起前所未有的浪潮,全球化渐染,国人的生活也正在逐新和狂飙。

而生活在小城桦林里的人呢?

他们还不明白,自己正在被时代的潮头抛下,越来越远——

那过去的荣光,那庞大的工业机器,那许多人赖以生存的集体,也如巨轮泰坦尼克号般倾覆沉没。

1998年,在沈阳读过书的王兵想拍点什么。

东北老工业基地的工厂、烟囱、工人,时刻在揪着他的心,如何就被抛弃,被遗忘了呢?

扛着摄像机。

王兵回到铁西区。

△ 在铁西区拍摄的王兵

那时,正是铁西区最重要的时刻,甚至,也是当时中国经济转型的重要时刻。

大批重型工业开始产业转型,工厂开始裁员,工人下岗,最后工厂倒闭,而东北,确实是这场社会“阵痛“首当其冲受到最严峻的地区。

铁西区,曾经中国最辉煌的工业重心,最后,就剩下停转的、差不多冷却下来的锅炉。

围绕着铁西区,王兵在那个地点拍下了300多小时的影像素材,最后剪出了《工厂》《艳粉街》《铁路》,组成《铁西区》三部曲。

他拍出了在那个地点年轻又老去,活着,又死去的,一代又一代的人们。

有人讲,他的纪录片政治性太强。

可他却讲——

我从来不关怀政治,也不想影片为任何东西服务。我觉得一个真正的艺术家,一个个体,一个人,用艺术这种方式去传达的时候。

最重要的确实是他自己的世界和他所传达的世界,这两个世界是什么模样的。

在王兵的《铁西区》里,你能够看到刚洗完澡光着屁股下棋的炼钢工人;

上过春晚唱过《掀起你的盖头来》的克里木,调侃着来买彩票的小姐;

住在铁路旁,靠捡煤炭生存的老杜父子俩。

《铁西区》尽管记录了一个庞大的社会机器直到停摆的过程。

但给人最大的冲击,依旧人鲜活的生命力。

在这9个小时里,你依旧能感受到那种时代的温度,紧紧地留存在了这些影片里。

王兵的纪录片风格,能够讲是“硬”,不带一丝煽情,也几乎不情愿刻意用音乐煽情。

但,你认真听——

一个立即要倒闭厂子,中层领导带着职员们吃一顿春节前的“团圆饭”。

领导举杯提词,希望明年大伙儿团结一心,共同把厂子搞好。

年轻的职员,随后发言。

祝大伙儿心想事成,年年发财。

干了一段时刻的老职员,没有不的愿望,只有一个,我希望永久和同志们在一起。

最后一位负责总结,只希望“明年有活干,家家有饭吃。”

发觉了么。

每个人讲的话,差不多上话里有话。领导的客套话,先稳住军心;年轻人站在时代浪潮里,发财,是眼下最紧要的事儿;老职员,只想安稳退休,要么,确实是尽量能保住现在的工作,有口饭吃,就行了。

这哪里是团圆饭。

更像是一顿“失落”的散伙饭。

在饭局过半,大伙儿开始唱起了卡拉OK,大姐点了一首《走进新时代》,唱着“我们唱着东方红,改革开放富起来”。

她大概也还没有预料到。

特不快,他们也要加入到那个时代“改革”的阵痛中,成为那个时代转型的牺牲者。

这只是《工厂》里,一部分的工人群体。

他们的角色几乎是从双雪涛小讲中的最佳原型,坚决又迷茫地走过了自己的前半生;他们又像是在《钢的琴》里的那些主人公一般,关于以后还有着浪漫的幻想与悲观的认知;最后,他们又如《漫长的季节》里,王响那般曾经的主角,退位成碌碌无为的配角。

假如,再往沈阳的工业车间里走走。

那又是另一幅模样。

他们是被消耗的。

一趟趟地从火车内卸货,像蚁群一般将麻袋摞高。

等着机器的爪子将摞高的麻袋带走。

然后,他们又在同样的空地上,接着摞高着他们的麻袋。

爪子,又来了。

它仿佛一把就抓走了一代又一代工人的几十年。

能够讲,他们是一群与煤炭无异的工人。

一样在燃烧着自己,最后,在那个地点结束自己的一生。

在工厂的车间里,常年与高温、煤炭、重金属中毒整日相伴,他们在工作中,“麻木”差不多成为一种常态了。

不得不干。

工厂休息间,桌上的收音机播放着:

更多高科技的公司将在市场上市,科技版块和网络版块将会合资……

一群工人瘫坐在周围的椅子上,没有一丝反应。

在场子临近倒闭时,一个工人预备再去车间里寻寻还有没有能够变卖的劳保装备。

为的是能再捞一笔是一笔。

另一个趴在桌边上吃饭的工人,眼睛抬都没抬,你划拉呗,没人管你。

“再整后路,那也就喝蹲酒的钞票呗。”

反而是这种麻木,更贴近生活的真实。

在工人的疗养院里,大伙儿都面无表情地看着电视上放着港台毛片。

但心思,并不在那。

如何讲,这也是他们最后一次在疗养院里,注射药水,治疗自己体内的重金属中毒了。

下一步,假如躯体再生病了,谁管,不明白了。

镜头里,工人日复一日地打开自己的饭盒,预备吃饭。

他并不着急吃着自己的饭盒里的菜,反而是一点点地挑着饭盒盖儿上沾的菜与米饭。

当他挑洁净之后,才开始吃着自己碗里的饭。

这种细微的窘迫,也确实是生活的一种常态了。

厂子倒闭之后,突然不用再上班的工人,突然失去了生活的主心骨。

又一次回到了那个曾经喧闹的办公室、更衣间。

希望能再寻到些值钞票的东西。

在一片狼藉中,他慢慢也同意了那个集体的解散。

这一刻,空气中是凝固的悲伤,在尘埃中,坠落在所有人的心中。

02 小人物

《铁西区》里,最厚重的,是关于时代的纪录。

在“时代”的庞大议题里,人,总是不起眼的个体。

但,王兵却用轻飘飘的“音乐”,去突显小人物在时代之中的印记。

当工人明白厂子立即倒闭时,唱的是《笨小孩》,“向着天空,胸口拍一拍啊,勇敢站起来。”

他们听到下班铃,走出厂子时,广播的喇叭里放出的又是《东方红》。

这不单单是90年代与60年代的音乐冲击,依旧两种思潮,在同一个时空里相互交错,更迭、变化。

这种“四两拨千斤”的方式,在《艳粉街》里更为突出。

比如,那个镜头。

镜子里,映照着好友与女朋友腻歪地在一起吃着巧克力,而躺在床上泡妞“未遂”的刘波只能跟小白唱着《老情歌》。

比如,他将镜头瞄准因为没有钞票而不能搬迁,而吵架的两口子。

当男主人在洗漱时,女主人在屋里轻轻柔柔地唱着,“你总是心太软,心太软”。

过一会,男主人和着:“你如此痴情到底累不累,明知他可不能回来安慰。”

他俩唱的不是《心太软》。

更像是通过一首歌,中年夫妻之间的一种情感状态,分不开,却又贴不紧。

用音乐作为人物的足注,继而又成为那个时代的切口。

在《艳粉街》里,镜头对准一群迷茫又压抑的青年人身上。

他们渴望爱情,渴望赚钞票,渴望从如此破旧的房子与无边的冬天里,抓紧解脱。

讲一个艳粉街里的配角。

小白,是铁西这片黑乎乎的棚户区里,最爱穿白色衣服的男孩。

他也是最爱洁净的一个。

鞋子就确实是沾了一点灰,都会拿刷子刷洁净。

在整个艳粉街预备拆迁时,他依旧穿着白色裤子、T恤,戴着白帽子在街上滑轮滑。

大概他确实是与周围的焦虑格格不入的那个人。

他与刘波聊着自己刚从技校毕业后,自己啥手艺没学到。

以后干嘛?

不明白。

刘波讲,你咋理想都没有了呢?

小白:“啥,啥理想啊,操你妈,当饭吃啊?”

但,当王兵的摄影机跟着小白回到家后。

狭小昏暗的房间里,小白的白色衣服整齐地挂在床头,他歪着坐在床边,打开录音机,伍佰的《我决定爱你一万年》响起。

小白先是跟着录音机里的声音,边听边唱,接着他默默地没有了刚刚的愉悦,他揉了揉了眼睛,最后又沉默了下去。

让他沉默的是无望的爱情么?

也许,是一个无望的以后。

艳粉街的拆迁,是王兵在拍摄中的突发事件,但正是如此的偶然,反而让时代起伏中的不确定性,在影像里成为背景音一般。

艳粉街拆迁后,王兵还端着摄像机在废墟中行走着。

你看。

那些,行走在断瓦颓垣里的人,与远处新盖的楼房。

你看。

那些入迷地看着春晚的人,与他们昏暗破旧的小屋。

你看。

那群在艳粉街上,刨开了自己后院土地的人。

喊着让祖宗显灵,好让子孙快寻到奶奶骨灰盒,快点完成迁坟。

时代,总是嘈杂地掩盖了这群人的声音,还好王兵稳妥地保存了那个时代小人物的声音。

尽管这些镜头都对准的是“个人”,但在他看来,这些“人”,恰好组成了那个时代。

03 命运

这是一个特不庞大的词语。

但,又是一个特不集中的词语。

它在王兵的纪录片里,体现在了一个时代下的特定集体,“命运”无形的手,捧起,摔下,最后,又消逝在洪流之中。

王兵在谈论到《铁西区》时,讲到——

更重要的是这么个人,不管是否情愿,他们都在承受和不断地体验那个过程,这是他们的命运。

尤其是在《艳粉街》的开头,他记录了一个卖彩票的主持人在台上讲的一段话——

“世界上从来没有什么救世主,就靠我们的体力,智力跟技术,靠拼搏,靠进取”。

前面讲的都对。

接着,画风一转。

“因此,购买彩票你得留点汗水。”

它有着一种巨大对“命运”的讽刺。

你努力,有用吗?

流汗,有用吗?

疯狂地“博运气”,侧面看出人们在当时对整个社会的极度不信任感。

从“国有”到“私营”,从“铁饭碗”到“一夜下岗”,确定性的生活秩序变成了荒野般的前途一片茫茫。

“我们想制造一个世界,但最终那个世界崩溃了。”

自然,也产生了一夜暴富,一张奖券改变人一辈子的美梦。

命运,差不多将人与社会紧密地绑定在了一起。

在买彩票的人群散去后,一个拾荒者捡起地上差不多被人刮开的彩票,装入麻袋里,时不时再刮开那些没有刮完的彩票。

而他的头顶,是一辆辆小轿车。

工厂里的工人在与王兵闲聊时,几句话,就带出了他的前半辈子。

上学的时候,“停学闹革命”了。

接着进工厂,然后工厂倒闭了。

同事走进来跟他讲,离停工还有两天。

他停了停,自言自语地讲:这讲黄也快,操他妈的。

一个人的命运,与大时代的命运。

谁也想不到,哪个分崩离析地更快。

它始料不及,却又随时蓄势待发。

这一天,在工人疗养院里,工人们从湖里捞出因为捕鱼而溺亡的杨师傅。

他刚熄灭了工厂里永不停工的锅炉,却在翌日来到疗养院后,溺水了。

工人们半认真,半开玩笑地讲道——

头一天来的,翌日就走了

《铁路》里,偷火车运煤炭的老杜被列车组的“请”上了火车头。

帽子一摘,一张黢黑的脸,被火车司机笑话到——

多像列宁啊。

讽刺的是,老杜现在确实是个小偷。

在破旧的小屋里,老杜的大亲小孩从破塑料袋里掏出一张张旅游照片。

边抹泪边对王兵讲,“你看看我们曾经是什么家庭。”

他们曾经如何,王兵没有认真交代。

但,命运却特不残忍地将这结果,放在了观众的面前。

人的命运,看似随波逐流的。

但,它却又有一种坚韧。

纪录片里强烈的命运感,在王兵的镜头里有着特不厚重的重量。

他讲:“这种命运关于生命来讲不是没有意义的,假如通过如此的命运能认识自我,认识事物的时候,他尽管在那个命运当中,但对一个个体来讲,他是觉醒的。”

《漫长的季节》用一个罪案故事,让我们体会到了时代中的命运感。

而在20年前,早就有纪录片直截了当而生猛地潜入了这种命运本身。

纪实与虚构。

事实上差不多上我们关于经历的捍卫。

因为我们总是善于铭记历史。

而历史又总是善于抹去一般人。

当你在无比确定,不可动摇的叙述中,越来越寻不到自己的定位,以后再次充满了不可预知性。

也许才情愿停下来,去看看那些“过时的人”。

哦,命运。

原来我们不记得的不是不人,也是我们自己。

电影

电影